北京时间2月20日,国际权威学术期刊《自然》(Nature)在线发表了2013级物理伯苓班毕业生梁启忠(现为美国科罗拉多大学博尔德分校博士生)及其合作者提出了一项全新技术,这项题为“Modulated ringdown comb interferometry for sensing of highly complex gases”的研究论文突破了复杂气体成份分析的世界纪录。

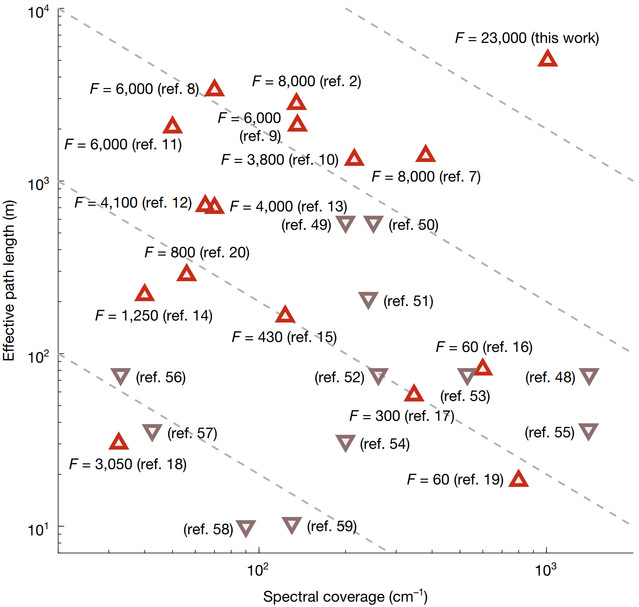

气体成份表征广泛应用于工业生产、气候变化、生物医疗等多个领域。不同分子对不同激光波长的吸收信号强度各异。通过产生宽带激光并确保分子对光吸收的超长距离,可以实现对不同分子种类的超高灵敏度探测。在该研究中,梁启忠及其合作者展示了一项技术,能够覆盖高达1,000 cm⁻¹的超宽带激光波数范围,并实现长达5 km的等效分子光吸收距离。该工作展示了对复杂气体中多达20种分子的同时探测,对不同分子种类的成份表征跨越了七个浓度数量级。

图:对比不同研究工作所展示的气体探测能力指标

该技术基于光频梳以及高反射率光谐振腔完成。光频梳是一种特殊的激光光源(2005年诺贝尔物理学奖技术),在该应用中等同于高达十万个不同波长的单色激光。课题组结合多普勒频移及周期性傅里叶展开的原理,展示了一种能够测量每个单色波长在高反射率谐振腔间往返振荡的衰减时间的方法。通过向高反射率谐振腔内导入待测气体并测量衰减时间的变化,即可实现气体成份的超灵敏探测。

该技术由于其极高的鲁棒性,并能够用于测量任何成份未知的复杂气体,使其能适用于大规模气体数据集的构建,从而推动基于人工智能的工业应用与学术研究的全面发展。

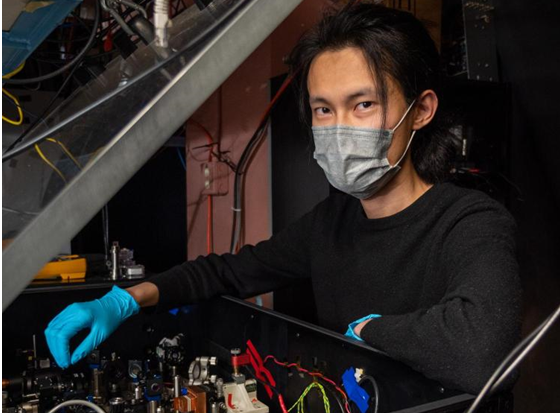

梁启忠作为这项工作的第一作者兼通讯作者,于2013年至2017年在南开大学物理伯苓班学习。本科期间,他在吴强教授课题组首次接触超快光学,并对该领域产生浓厚兴趣,后于复旦大学吴施伟教授课题组完成本科毕业论文。在物理伯苓班全额资助下,他曾前往美国密西根大学安娜堡分校和美国科罗拉多博尔德分校,进行飞秒光频梳及中红外非线性参量转换的科研实习。目前,梁启忠在美国科罗拉多博尔德分校JILA研究所叶军教授课题组攻读博士学位,研究方向专注于中红外光频梳在生物医学领域的跨学科应用。

图:梁启忠在实验室调节中红外光频梳

“我从物理伯苓班不仅学到了丰厚的知识和科研能力,还磨练了做事的态度和坚持不懈的精神。”梁启忠回忆说。他鼓励有志于科研的年轻学子珍惜本科阶段的宝贵时光,不仅夯实基础学科知识,还应多接触不同领域的前沿发展,找到自己的兴趣点,并深入研究一个力所能及的科研问题,力求做到最好。

据悉,南开大学物理学基地作为首批入选基础学科拔尖学生培养计划1.0和2.0的建设单位,十五年来以拔尖学生创新素养高质量发展为目标构建人才培养的创新生态。从创新素养的理论研究到实践路径探索,南开大学物理学拔尖学生培养基地探索并建立了诸多针对学生创新素养培育的方式方法。从创新软硬件条件的建设,为拔尖学生创新素养的培养把舵定向和构建平台。提出并践行新时代师生共同体理念,为拔尖学生创新素养培养蓄势赋能。探索并实践教育矢量化育人闭环优化迭代方案,为拔尖学生创新素养培养提质增效。南开大学物理学拔尖学生培养基地的诸多理论与实践成果不仅为南开大学“8+4+X”多元化特色人才培养体系提供普遍性创新实践路径与相应的理论支撑,同时也对国家拔尖计划物理学各个基地的创新人才培养体系建设提供一定的参考和借鉴。

编校:余华

审核:李勇男

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08534-2